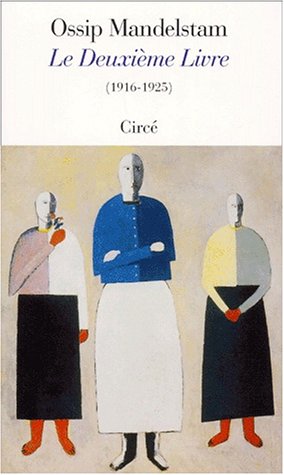

Ossip Mandelstam

Nombreux sont ceux qui, tel le prix Nobel de littérature Iossif Brodski, tiennent aujourd’hui Ossip Mandelstam pour « le plus grand poète russe du XXe siècle ». Les éditions Circé poursuivent la publication, intégrale et bilingue, de son œuvre poétique : après (La) Pierre (1906-1915) voici le Deuxième Livre qui s’articule en deux grandes sections ou chapitres, Tristia (1916-1920) et 1921-1925, auxquels s’ajoutent les poésies pour enfants écrites en 1925, au seuil d’un silence de cinq années.

Contrairement à la Pierre, le premier livre où dominait l’image de Rome antique et chrétienne, c’est l’âge d’or hellénique, accentué par un long séjour en Crimée-Tauride, qui sous-tend le « classicisme » de Mandelstam, parvenu à son faîte dans Tristia, et lui permet de renouer avec l’expression subjective du poète, médiatisée par les mythes et les thèmes éternels, alors même qu’il devenait impossible d’éluder l’histoire vive, la révolution et la guerre civile, vis-à-vis desquelles Mandelstam aura longtemps une attitude plus contradictoire et nuancée que la plupart des poètes russes de son temps.

« Le mot erre librement autour de la chose, ainsi que l’âme autour du corps qu’elle a quitté sans parvenir à l’oublier » : cette conception du mot-Psyché va évoluer dans les poésies de 1921-1925 pour atteindre à une « musique associative » qui, déployée dans les champs sémantique et phonologique en une sorte de synthèse de l’acméisme et du futurisme, confine parfois à l’hermétisme dans les grands poèmes de 1923. En dépit toutefois de la réalité « écrue et sévère », de la marginalisation grandissante de Mandelstam, le Deuxième Livre est éclairé par la lumière du Midi russe mais aussi et surtout par plusieurs figures féminines exceptionnelles, dont les poétesses Marina Tsvetaïéva et Anna Akhmatova, les comédiennes Olga Arbénina et Olga Vaxel, et le jeune peintre Nadejda Khazina que Mandelstam a épousée au début de 1922.

L’hydromel s’écoulait de la bouteille en filet d’or

Si épais et si lent que l’hôtesse ne put se taire :

« Dans la triste Tauride où jadis nous jeta le sort,

Nous ignorons l’ennui… » Et de regarder en arrière.

Partout règne Bacchus, comme s’il ne restait vraiment

Que les gardes avec leurs chiens — pas une âme à la ronde.

Comme de lourds tonneaux, roulent les jours paisiblement,

Au loin des voix, si loin qu’on ne peut comprendre ou répondre.

Le thé bu, nous sortîmes dans l’immense et brun jardin

(Aux fenêtres les stores baissés comme des paupières),

Et longeant les colonnes nous fûmes voir les raisins,

Là où les monts ensommeillés sont ruisselants de verre.

J’ai dit : la vigne vit pareille aux antiques combats,

Des cavaliers crépus en rangs bouclés luttent à mort.

En Tauride pierreuse est l’art de l’Hellade, et voilà

Les rangées nobles et rouillées sur tous ces arpents d’or.

Mais entre les murs blancs, le silence comme un rouet.

Cela sent vinaigre et peinture, et vin frais de la cave.

Te souvient-il du Grec, de l’épouse que tous aimaient —

Pas Hélène, mais l’autre qui broda longtemps, si grave ?

Toison d’or, où es-tu cachée, Toison d’or où es-tu ?

Tout au long du parcours grondaient les flots lourds et coriaces,

Et quittant son vaisseau, sa voile sur les mers recrue,

Ulysse enfin revint, tout pétri de temps et d’espace.

1917

Tristia

La science des adieux, je l’ai apprise

Au cœur des nuits plaintives, tête nue.

Les bœufs mâchent, l’attente s’éternise,

La dernière ronde a franchi la rue.

Et de la nuit des coqs je sais le rite,

Quand, repris sur le chemin leur fardeau,

Les femmes scrutaient l’horizon en fuite,

Au chant des muses mêlant leurs sanglots.

Au mot adieu, qui donc pourrait savoir

Quelle séparation bientôt le suit ?

Quel destin le cri du coq nous prépare,

Lorsque sur l’acropole un feu jaillit ?

Et à l’aurore d’une vie nouvelle,

Quand le bœuf rumine comme assouvi,

Pourquoi le coq aux remparts bat des ailes,

Lui le héraut de la nouvelle vie ?

L’usage des fileuses me fascine —

Va la navette, bourdonne le rouet.

Regarde bien : comme un duvet de cygne,

Déjà Délie vole vers toi, nu-pieds.

O, que la trame de vie est chétive,

Pauvre ô combien la langue du bonheur !

Tout a été. Tout de nouveau arrive.

Reconnaître, seul instant doux au cœur !

Qu’il en soit ainsi : une jeune femme

S’est inclinée sur l’argile d’un plat,

Sondant la cire, une forme diaphane

Qui en peau d’écureuil s’étire là.

L’Erèbe grec nous reste impénétrable —

Aux hommes l’airain, aux femmes la cire.

Il nous faut mourir aux champs de bataille,

Elles meurent en scrutant l’avenir.

1918

Pour réjouir ton cœur voici dans mes paumes

Un peu de soleil et un peu de miel,

Selon la loi des abeilles de Perséphone.

Nul ne peut détacher la barque à la dérive,

Nul n’entend l’ombre bottée de fourrure,

Nul ne peut vaincre la peur au bois de la vie.

Il ne nous reste plus que des baisers

Aussi velus que les minces abeilles

Qui meurent, à peine enfuies de leur ruche.

Dans les fourrés de la nuit elles bruissent,

La forêt du Taygète est leur patrie,

Leur pâture le temps, la mélisse et la menthe…

Prends pour réjouir ton cœur mon offrande sauvage,

Ce simple collier sec d’abeilles mortes

Qui ont su changer le miel en soleil !

1920

NOTE

« …la mélisse et la menthe » : le mot russe miedounitsa que Mandelstam, dans son œuvre, emploie tantôt au sens d’abeille, tantôt dans l’acception de « plante », a pour racine « mied » (miel) : on imagine mal de le traduire par la phtisique « pulmonaire », qui est sa signification véritable. J’avais donc trouvé comme équivalent la mélisse qui non seulement est une mellifère mais dont le début s’apparente phonétiquement à « miel », prolongé par le son iss et par l’écho du m de menthe, tout comme dans le texte russe. Or, lisant par la suite un article de K. Taranovsky, j’ai découvert que Mandelstam avait repris ce terme des traductions grecques de Viatcheslav Ivanov, lequel rend toujours par « miedounitsa » le mot μέλισσα.

La recherche du son m’avait ainsi permis de retrouver le sens originel. Et seul est doux l’instant de la re-connaissance ! (Ceci à verser au dossier de la traduction poétique : littérale ou re-créatrice).

***

Non, nul n’a pu me dire son contemporain,

Et cet honneur bien peu m’importe.

J’ai en horreur tout nom qui s’apparente au mien :

Ce n’était pas moi mais un autre !

Pour yeux le siècle maître a deux fruits somnolents

Et sa belle bouche est de glaise,

Mais sur la main pâmée de son fils vieillissant,

Avant de mourir il se baisse.

Avec le siècle j’ouvrais mes yeux douloureux,

Deux grosses pommes somnolentes,

Et ce que me narraient les fleuves tumultueux,

C’est la discorde humaine, ardente.

Les oreillers blanchissaient il y a cent ans

Sur le lit dépliant et leste,

Mais le corps de glaise s’étire étrangement,

Le siècle perd sa jeune ivresse.

Léger pourtant ce lit parmi les grincements

De la croisade universelle !

Bah, puisqu’on ne peut en forger d’autre vraiment,

Restons couchés avec ce siècle.

Alors dans la chambre, la tente ou le gourbi,

Le siècle meurt et se consume —

Puis deux fruits somnolents sur l’écailleuse hostie

Luiront comme un beau feu de plumes !

1924

Ecoutez ce poème lu par Ossip Mandelstam